臺灣核四爭議暫時以一號機封存,二號機全面停工而告一段落,最後營運與否還得等公投決定,而公投又會引發另一論重大爭議。這次反核運動,從林義雄絕食,到包圍立法院,到癱瘓忠孝西路,一連串事件所反映的是一場民粹主導民主的危機,公衆所多關注的不是政策的得失和合理與否,而是竭斯底里的根據莫名的恐懼而反。結果是,合理的政策會因爲民衆的無理恐懼而消失,假如這套政策的目的是爲了減少公害,民眾的無理恐懼就會導致公害增加。

臺灣經歷今次衝突,不管最後結果怎樣,這樣的反對形式勢必影響核能在能源政策中的地位,而能源政策牽涉極廣,而現時最重要的一部分是如何使用潔净能源取代化石燃料來逆轉氣候轉變的趨勢。因爲核能的溫室氣體排放量極低,效益比其他發電方式要高的多,它對逆轉氣候轉變有舉足輕重的地位。假如我們認爲核能有很大風險,這種風險不會比氣候轉變更高,比燃煤發電還要爲低;衹要正當的考慮事實,更廣泛的使用核能其實是很合理的。問題衹是大衆願不願意去正視事實,還是願意被恐懼衝昏理性,繼而制定無理愚蠢的政策,反而製造更大的禍害。

制定政策要考慮三件事:政策目標、成本收益和風險。假如核能能夠低成本、高收益地達到政策目標,風險又是可控,它就是有效的政策措施。如果與其他政策措施比較,核能的成本收益計算更爲有效,它就應在政策排序上佔更高的位置。衹有采用合理的分析方法,我們才可以讓知識和理性告訴我們什麽是適當的政策,這樣社會就不會被恐懼牽著鼻子走,因爲無知而陷入恐慌。讓知識戰勝恐懼,社會才能合理而有效的解決問題。

我不是核子物理專家,我衹能列舉制定政策時應考慮什麽事實,關於核能的技術性問題請參考其他資料(核能流言終結者是一個很好的起點)。

刻不容緩的世界性危機

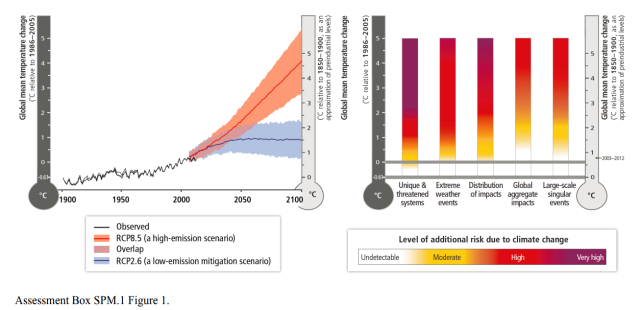

要討論核能的重要性,我們要首先清楚現在世界所面對的是什麽問題。聯合國跨政府氣候轉變工作組才剛發表了第五份評估報告(以下簡稱AR5),清楚説明了氣候轉變的危害和迫切性:

(IPCC WGII AR5 SPM p39)

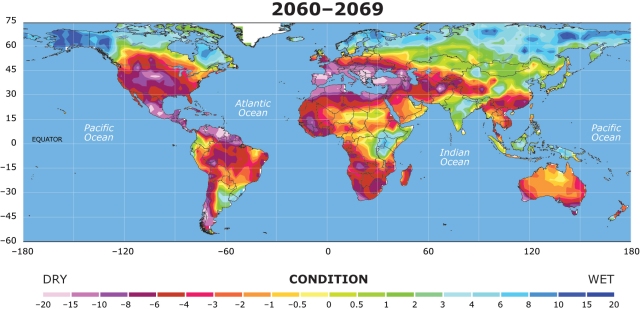

現時科學界提出要在2100年前將溫度上升控制在兩度之内(亦有科學家認爲兩度的上限並不足夠),如果超出這個上限,重大的環境危機就會出現,會危害到人類整體的生存。至於會發生什麽具體的危機,報告有詳細的論述,我們不妨看幾項重要的:糧食生產大幅減少、海平面上升、陸地減少、海流乾枯(WGII AR5 SPM p27-34)。如果這個危機變成事實,人類的生活模式將會大大改變,本來就已經不平等的社會會變得更不平等,因爲糧食價格大幅上漲,土地減少。生活最基本的食水也難以維持穩定供應,到那個時候再說什麽資本主義、社會主義都不會再有任何意義。下面是NCAR就中度溫室氣體排放對全球乾旱度的預測:

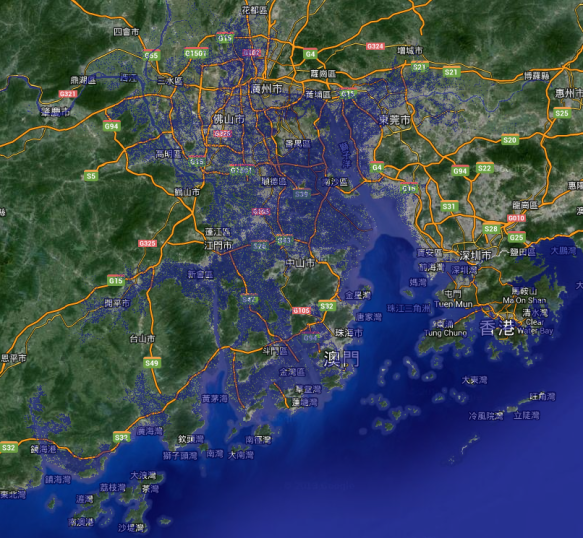

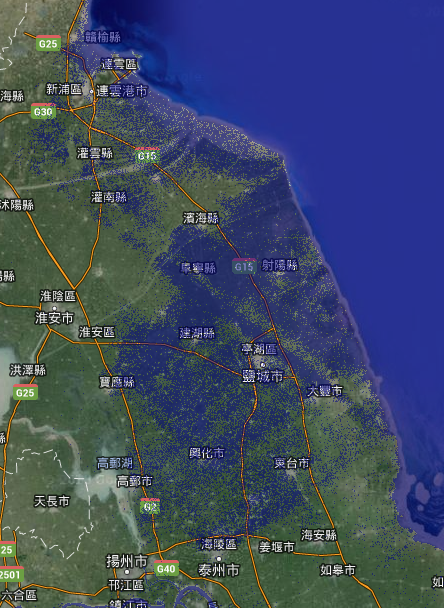

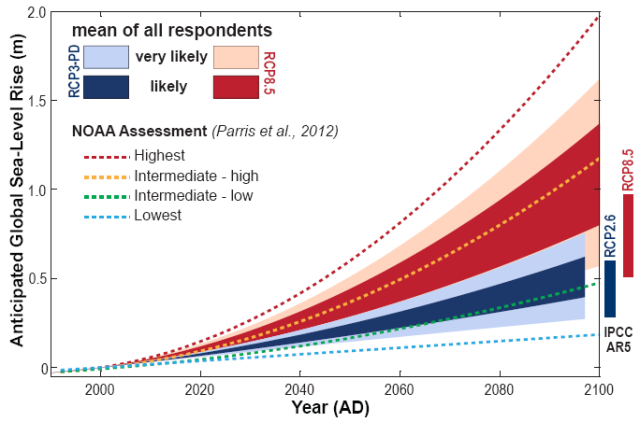

海平面上升是一另項重大風險,太平洋的島嶼會被海水淹沒,其他沿海城市就算不被淹沒也會受水淹的危機,會大量減少可居住和可用作生產的土地,香港、臺灣當然不可能置身事外了。這樣的洪水也會大幅增加疾病傳播的風險,因爲它會污染水源、助長水媒介病源的傳播和其他問題。根據NOAA於2012年的評估,如果溫室氣體濃度趨勢是以RCP8.5趨勢增長,海平面在2080年左右會上升一米(圖表來自Washingpost, Wonkblog):

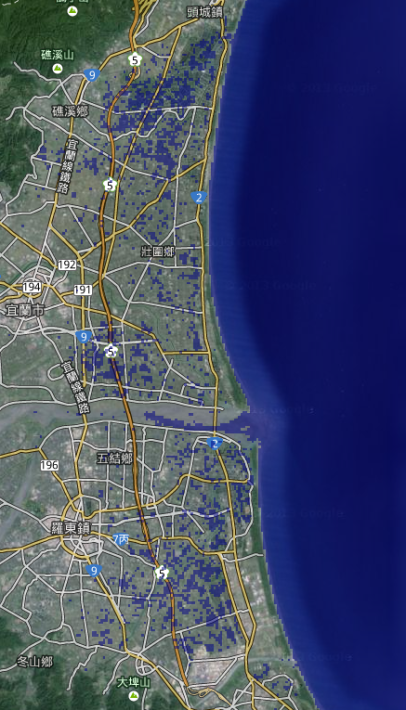

一米是代表什麽影響,我們可以觀察下面幾幅圖(藍色部分是被水淹沒的地區;圖片均來自http://flood.firetree.net/,其數據來自NASA):

一米是代表什麽影響,我們可以觀察下面幾幅圖(藍色部分是被水淹沒的地區;圖片均來自http://flood.firetree.net/,其數據來自NASA):

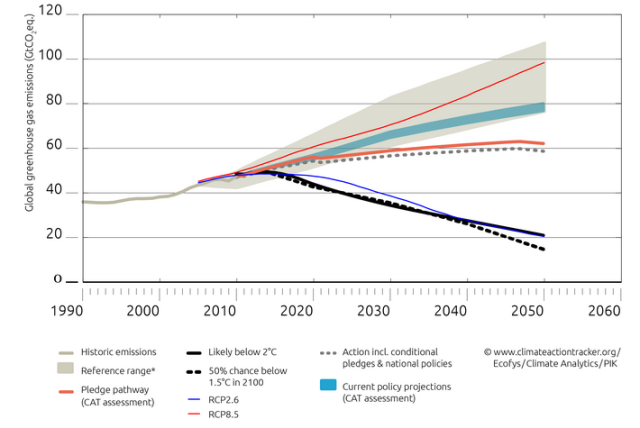

而我們目前溫室氣體排放是呈什麽趨勢?下圖淺藍綫是我們現在的走向(來自Climate Action Tracker):

亦即是説,假如我們目前的政策措施遠遠超出兩度這個上限,如果趨勢持續,上面提到的問題,或遲或早,或者嚴重度與我們現在的預測不一樣,但這個危機總有一天會出現。要化解這個風險,全世界必須用盡方法,盡快減少溫室氣體排放。但是很可惜,目前世界不同地方依然在爭論氣候轉變是否屬實,是否應該廢核,而不是將核能視爲這個時段中的必要過渡措施。另有一些意見實在令人搖頭嘆息,當提到臺灣也要要使用核能減排放時,有些人會說:「臺灣排放量衹佔世界0.82%(暫時衹看二氧化碳),責任落在其他國家身上。」

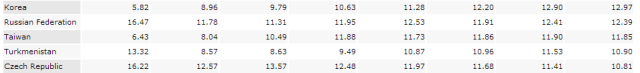

這個排放量看似是很少,但如果我們考慮人均排放量(數據來自EC EDGAR),結論就會很不一樣:

從人均角度考慮,臺灣排放量遠比中國大陸爲高,是世界第十一位。不明白人均意義的話,我們可以這樣想:假如臺北的中山區和士林區(或香港島與九龍)同樣有人口一百萬,中山區的垃圾年製造量是二百萬噸,士林區則衹有一百萬噸,這代表中山區人口要比士林區製造多一倍的垃圾。如果我們需要實行垃圾徵費,製造垃圾多的人要比製造垃圾少的人交更多費用,這是否很合理?換句話説,臺灣每人要比中國大陸每人有更大責任去防止氣候轉變。再者,現在全世界每個人都應盡力防止這危機,不能將責任推到他人頭上。再換一個角度想,臺灣屬於發達經濟體行列,如果這些發達經濟體不用盡方法減排,發展中經濟體就更難以承擔其這個責任,因爲技術更新、發展科技的費用極爲高昂,這些經濟體難以負擔得起。正因爲這個原因,世界才需要尋找最具成本效益的方法去負起這個責任:措施的成本越少,減排的效果更大。

衹有將防範氣候轉變視爲最重要的政策目標,才可以理解核能的重要性。不以此爲出發點,探討核能的存廢根本沒有意義,如果化石燃料不排放溫室氣體,除了能源價格這原因以外,根本就沒有人會關注這問題。

成本效益的重要性

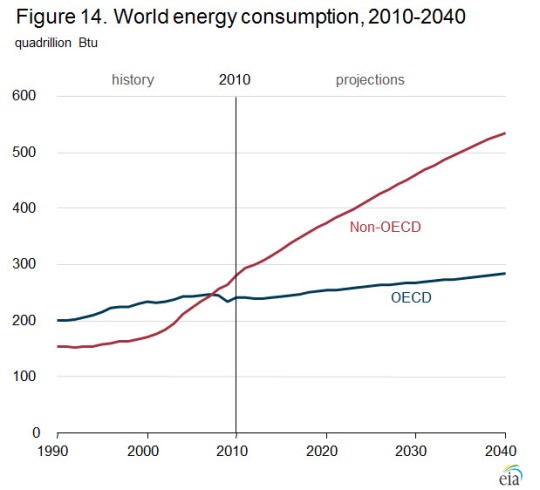

確定了政策目標,我們就可以談能源政策的選擇:什麽選項能夠以最低的成本,需時最短和最確實的達到政策目標。要考慮這個問題,我們要首先知道國際的能源需求趨勢和跟溫室氣體排放的關係。

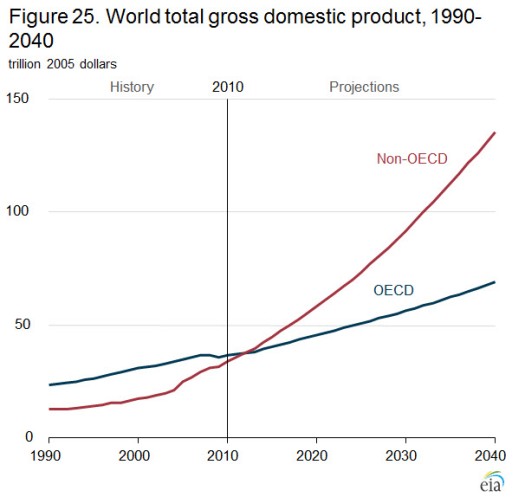

對能源的需求,國際的共識是在未來數十年衹會有增無減。社會除了要維持和增加現有經濟水平外,一些技術的發展,尤其是要幫助運輸業要減少石油的使用,電動車、高速鐵路、乙醇的製造(乙醇又會引起另外一些環境問題)等,都需要使用大量電力。現實就是,如果我們想維持現在的生活水平,容許發展中的經濟體追上發達國家,世界各國必須要用潔净能源取代化石燃料,包括煤和天然氣(下面是EIA Energy Outlook 2013 對能源需求和經濟增長的預測):

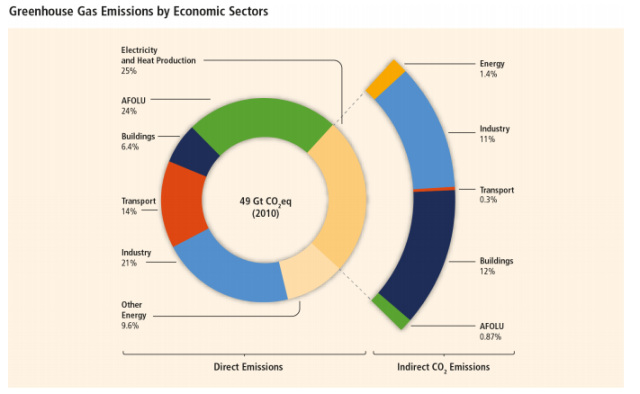

而世界經濟活動對溫室氣體排放又可以劃分爲以下幾部分(IPCC WGIII AR5 SPM p7):

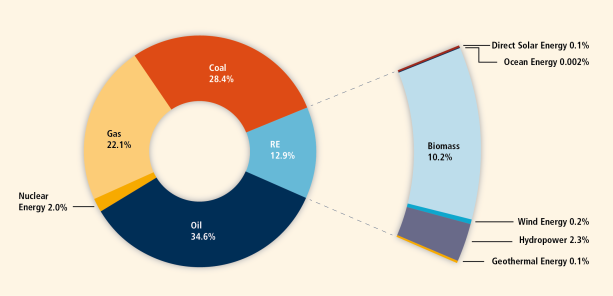

能源使用的比重(IPCC SRREN 2011 SPM.2 Fig 1.10):

單是發電一項就已經佔了總排放量的四分之一,煤於2008年的使用比例則爲整體的28.4%(因爲新建煤電廠的關係,這個數字不會減少,下面會論說到),而且現在的目標是在2050年前減少2010年水平的40-70%(IPCC WGIII AR5 SPM p15),到2100年排放量要接近零。減排的幅度之大,並不是像一些人所説,能夠透過減其他部分就能完成,就算是完全不用交通工具、停止工業生產,都衹能減少25%,更何況全球用電量在不斷上升。就算是要節約也衹能到一定程度,因爲節約會面對物理限制,過了一定程度就會嚴重影響到經濟活動。

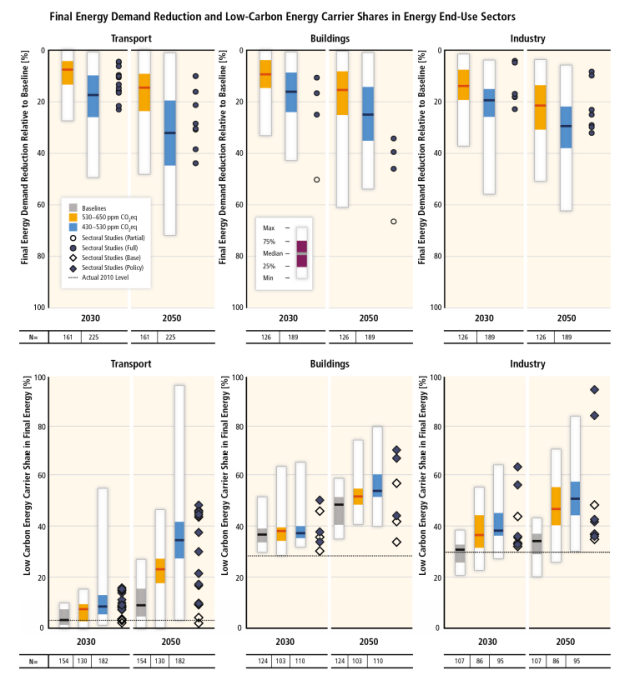

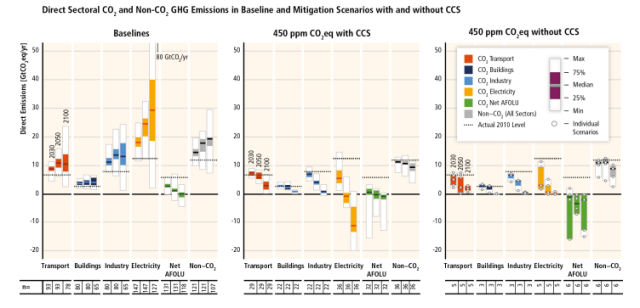

以下是IPCC對節能和低碳技術使用的的效益預測(可取橫綫代表的預測模型中位數爲保守估計; IPCC WGIII AR5 p22)。

這預測指出,如果溫室氣體濃度相對較低(430-530 ppm),節能的效益越高。同時,就算是最樂觀的估計,節能和低碳技術也不可能百分百的停止能源使用,用中位數作保守估計,節能和低碳技術的效益大約在30-40%之間。而且它所預測的時間是2030和2050年,這幾十年間實際的科技發展將會如何,我們不能肯定,有可能超預期的推進,也有可能碰到難題和物理上限而停滯不前。因此,推廣節能是很重要,但我們不能依賴它,認爲衹要節能就能解決所有問題。事實上,以所知的模型預測,在電力生產上減排要比其他方更快捷直接,更具成本效益,所以目前各國都將焦點集中在潔净能源上(WGIII AR5 p21,23):

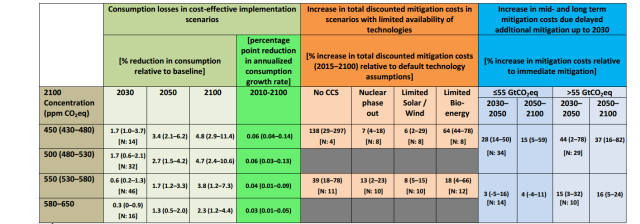

要有效的規避風險,政策需要采用多種途徑互相支持去達到想要的目標:將資源全都投放一項上是一件很危險的事。這道理用在潔净能源上也是一樣,IPCC預測,假如各國立刻盡力的減排,所有技術的使用不受限制,又有劃一的碳交易價格,減排措施對經濟並不會受到重大的打擊,到2030年大約衹有1.7%(如果能成功控制在450ppm以内,以預測的中位數計算,見綠色欄);但如果我們放棄某項技術,或某項技術受到限制,減排的成本就會增加,效果變得不確定,所以減排成本的貼現值跟因爲技術首先而增加(WGIII AR5 SMP p 17-18):

這個預測是從另一個角度說明多種方法並用的重要性,因爲衹要技術不受限,這個貼現值就會大會減低,效果會更確定,機會成本更少。舉例說,如果減排成本降低一倍,我就可以用同樣的價錢獲得雙倍效果,又或者是,用電量可以隨著經濟增長而增加,而排放量可同時維持不變。這樣的方案最能使所有人得益。如果是不明白成本的重要性,AR5 有這樣解釋:「有些減排政策會提高某些能源服務的價格,因而阻礙社會讓原來得不到服務或衹能得到有限服務的人口取得現代化能源服務的能力」(WGIII AR5 SPM p32)。換句話説,如果減排措施引起能源價格上升,貧困人士會受到很大的衝擊,社會不平等會擴大。所以我們不能衹是考慮什麽能源對減排的作用,也要考慮能源價格等問題,因此我們要對比各項能源生產方式的成本效益再去作決定。

這個預測是從另一個角度說明多種方法並用的重要性,因爲衹要技術不受限,這個貼現值就會大會減低,效果會更確定,機會成本更少。舉例說,如果減排成本降低一倍,我就可以用同樣的價錢獲得雙倍效果,又或者是,用電量可以隨著經濟增長而增加,而排放量可同時維持不變。這樣的方案最能使所有人得益。如果是不明白成本的重要性,AR5 有這樣解釋:「有些減排政策會提高某些能源服務的價格,因而阻礙社會讓原來得不到服務或衹能得到有限服務的人口取得現代化能源服務的能力」(WGIII AR5 SPM p32)。換句話説,如果減排措施引起能源價格上升,貧困人士會受到很大的衝擊,社會不平等會擴大。所以我們不能衹是考慮什麽能源對減排的作用,也要考慮能源價格等問題,因此我們要對比各項能源生產方式的成本效益再去作決定。

核能的成本效益

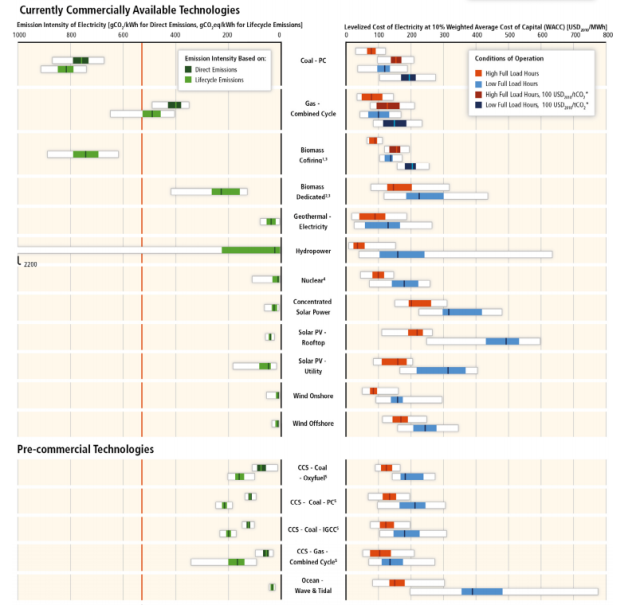

一些人可能會說:「既然要減排,我們發展再生能源取代核能和火電就可以了」,這種説法就是漠視了上述提到的迫切性和成本效益問題。以下是各種電力生產方式的運轉周期排放量和產電成本,以USD/Mwh加權平均資本成本計算(WGIII AR5 Ch7 p38):

衹要一比較,問題就立刻呈現出來。現在排放的問題主要是來自化石然料,煤、天然氣和其他生物然料等。有些人認爲,停用核能,這個發電量的空缺可以讓再生能源補上。這種説法是完全漠視氣候轉變的問題,現在要做的,不是用再生能源去取代核能,而是要想盡幫法減少排放。現在先不說再生能源的局限(下文將會論述),就算它們能補足發電的空缺,也應該首先停止使用化石燃料,讓溫室氣體排放大量減少。

核能、再生能源和火電要三取二,正確的選擇是核能和再生能源。而反核者要即時「核電歸零」,就是不明所以的選擇再生能源和火電。再生能源的發展需要時間,在目前如要填補電力供應的空缺,唯一辦法就是加大火電。這樣的選擇顯示反核者完全不知道能源政策的目的是什麽。

又有很多人喜歡用德國爲例子證明再生能源已經足以取代核能。但是,他們喜愛提起德國再生能源比例達到23%的同時,他們卻絕口不提陰暗的另一面:德國爲了補足停運核電廠而產生的空缺,它正在興建十座新的煤電廠,更會使用到污染極大的褐煤,而且爲開採褐煤,Atterwasch村將會面臨被夷平成爲礦場的可能。此外,德國的電價也越來越高,平均住戶要爲鋪貼再生能源的生產而要一年交付多260歐元,以目前資料顯示,褐煤的使用已經佔總發電量的25%,比再生能源還要高,加上一般的煤,整體用煤量是45%。也就是說,德國爲了廢核,已經違背了上述能源政策的兩大原則:減排和高成本效益。這樣的政策衹能滿足對核能心存恐懼的選民,但不能取得任何實際成效,反而會讓問題不斷惡化。

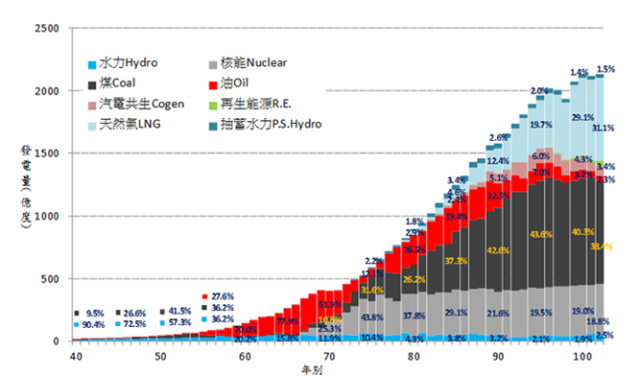

其實德國的問題早就在預計之内,它停用核電的當時就要輸入法國的核電,這是簡單的物理,廢核而造成的電力空缺必須由其他途徑補上。臺灣的情況也是一樣,停建核四必然會擡高電價和用火電填補這個空缺。事實上,臺灣這幾十年來核電發展停滯不前,這個空缺就是由煤和天然氣補上,臺灣反核者常提到的「核四停建,不會缺電」是不攻自破,不缺電衹是因爲臺電用了溫室氣體排放作交換(來自臺灣電力公司):

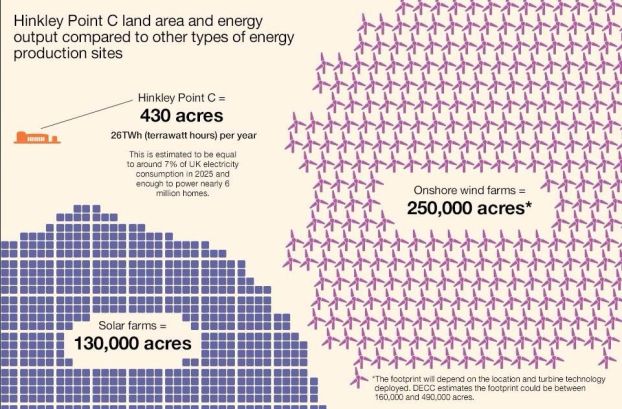

風力和太陽能之類的再生能源在短期内都不能替代核能和火電,是因爲它們都有成本、物理和技術的限制。先説成本,從AR5 一圖就已經能看出來,核能的USD/Mwh成本,除了水力、内陸風力和地熱外,比其他再生能源選項都來得便宜。水力和地熱必須考慮當地的環境限制,並不是每個國家都能廣泛應用,我們可以跳開不談。這樣比較,内陸風力看來是最佳選擇,各個政府應不作他想全力投入,但如將其他因素加入計算,例如土地的運用,得出的結果會很不一樣(來自英國DECC,它於2013年十月份發出這個圖表,但受到再生能源組織的批評,以「敏感」爲理由取下的同時,也指出這圖並非不正確):

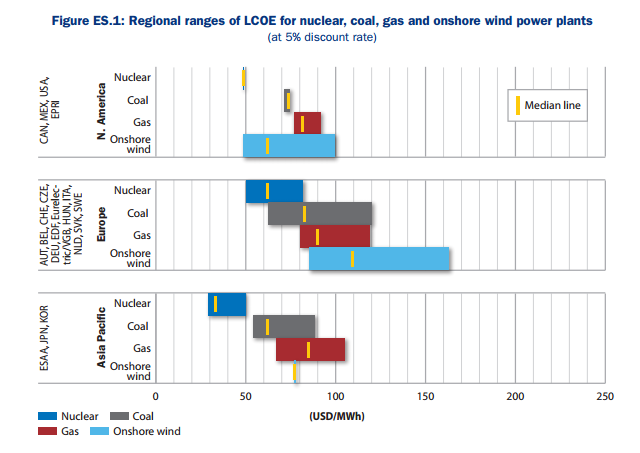

如果是考慮到每個地區的地理、氣候、資源和其他因素的不同(都會反映在成本上,例如土地的成本),整個成本計算也會跟著改變(OECD-NEA “Projected Costs" 2010):

在這情況下,核能,尤其是對亞洲國家而言,是有非常高的成本效益。一座核電廠可以充當幾十萬畝地的風電和太陽能電場,那我可以建三、四個核電廠去增加減排量。就算不建更多的核電廠,剩下來的大量土地可以用來作綠化,重植森林,用自然的碳收源去減少溫室氣體,又能提供足夠電力需要。不管是怎樣選,使用核能的政策的成本效益都優於其他不用核能的選項。

此外,現時的再生能源都面對目前難以突破的技術問題。首先,它們都有間歇性的特徵,即是它們衹能按照當時的環境以最大功率發電。假如當天風力較少,又或者缺乏陽光,風力和太陽能的發電能力就會大大減少,甚至可能是零。因爲能源時多時少,德國於2012年的太陽能淨電力生產衹佔總生產量的5%。

另外,因爲電力並不能存儲起來使用,就算是某天某段時候有大量的風力和陽光,它們所產生的能源會因爲與電力需求不匹配而過剩,這些過剩能源會讓電網不勝負荷,損害電網導致電力中斷。德國現在正面對這樣的問題,所以它要大量出口再生能源以穩定自己的電網,但這措施又會影響他國電網的安全性,其實衹是將責任推卸給他人。(我們先不說太陽能板和風機的污染和環境損害問題。)

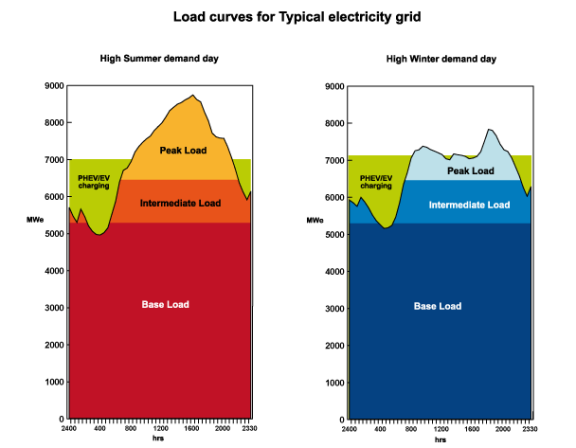

因爲這個原因,這兩種能源都不會被用作基載電力;基載電力需要的是持續一致的發電量,不管日夜和氣候,現在是核電和煤電在承擔基載的工作,額外的則由天然氣承擔。將這重因素加入到我們的成本收益分析當中,總電力需求的增加大多都是基載需求的增加,需求尖峰會因爲時間段和季節不同而有所改變。間歇性的再生能源並不能滿足這個需求,尤其是我們考慮到未來電力需要取代石油成爲汽車的主要動力,不能儲存的間歇性電力難以應付這個任務。將來需要的,是更大的基載電力(World nuclear Association)。

或許未來的科技發展能夠剋服現在的技術問題,但需時多久,剋服到什麽程度,是否真的能剋服,我們目前不能確定,因爲那是未來的事。相反,核能的成本效益、安全性、對減排的作用,我們是很清楚;科技發展衹會繼續增加核能的成本效益、安全性、對減排的作用。因此,我們不需要擔心核能的技術問題,假如核能發展沒有想象中的快,這不會對達到減排目標造成太大的影響。但假如我們廢除核能,將資源全都投入在再生能源上,而技術發展的速度沒有想象中那麽快,效益沒有預期的高,到時就會束手無策。所以,IPCC報告强調所有方法並用,假如一項出了問題,其他就可以自動補上,不用坐以待斃。這是最基本的風險管理政策,我對這麽多人不明白這個道理感到難以理解。

或許未來的科技發展能夠剋服現在的技術問題,但需時多久,剋服到什麽程度,是否真的能剋服,我們目前不能確定,因爲那是未來的事。相反,核能的成本效益、安全性、對減排的作用,我們是很清楚;科技發展衹會繼續增加核能的成本效益、安全性、對減排的作用。因此,我們不需要擔心核能的技術問題,假如核能發展沒有想象中的快,這不會對達到減排目標造成太大的影響。但假如我們廢除核能,將資源全都投入在再生能源上,而技術發展的速度沒有想象中那麽快,效益沒有預期的高,到時就會束手無策。所以,IPCC報告强調所有方法並用,假如一項出了問題,其他就可以自動補上,不用坐以待斃。這是最基本的風險管理政策,我對這麽多人不明白這個道理感到難以理解。

要記住,我們現在是在跟時間競賽,現在才按照IPCC的建議制定政策已經是遲了。人類沒有這麽多時間去等神奇、完美的科技出現。再生能源能剋服目前的技術問題當然是好,但沒有的話,我們也用現行的技行–核能–去減少碳排放。任何計劃都衹能根據現有的技術和資源去制定,不能依賴未來的可能性,這也是決策的一個基本原則。

核能的成本效益是難以質疑的,剩下來的問題就衹有核安全。

核安全與核恐懼

如果操作得不好,核能的確會帶來嚴重的災難。但因爲清楚它的嚴重性,尤其是經歷過切爾諾貝爾、三哩島和福島之後,世界各國都不斷加强安全措施和相關方面的研究。核電的安全措施是采用「深層防禦」原則,假如有些風險是難以防避(風險有一定的概率,不可能是零),應付它的方法就是用另外的措施將問題控制,將損害降到最低。而這些措施又會有一定的風險概率,因此又會在這之上加上一重防禦。

在重重措施互相控制之下,核電廠發生引起2000人滯後死亡(例如因爲癌症)事故的概率大約是一百萬年一次(OECD-NEA “Comparing Risks" p39)。我們難以得知切爾諾貝爾的確實滯後死亡人數,根據各個世界組織的估計,數目大約在9000和33000之間(OECD-NEA Risk p37)。三哩島釋出的劑量對附近的環境並沒有大影響,附近的居民大約是接受了平均高於背景輻射1 millirem的輻射劑量,與之相比,當地的自然輻射在100-125 milliren之間,X光的劑量則是6 millirem。至於福島,目前的報告顯示事件並沒有引起重大的健康問題,在1700個因爲事故而撤離的居民中,三分之二受到額外輻射照射的水平是低於正常國際上限的1mSv/yr, 98%低於5 mSv/yr, 衹有10人的受到多於是10 mSv/yr的照射(10 mSv/yr是腹部CT掃描的輻射水平)。三宗事故,衹有切爾諾貝爾出現重大的傷亡。

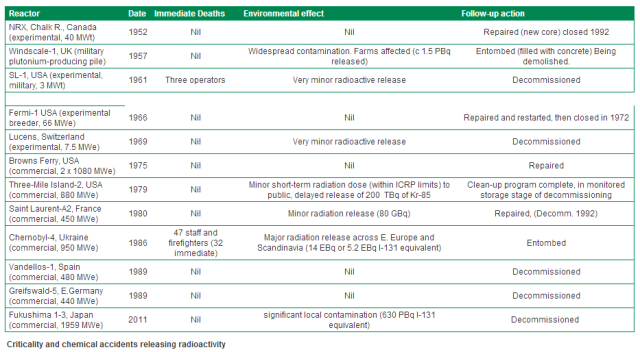

如果衹看直接死亡人數,上述的三宗著名的核事故的傷亡率其實是少之又少(World Nuclear Association: Safety of Nuclear Power Reactors):

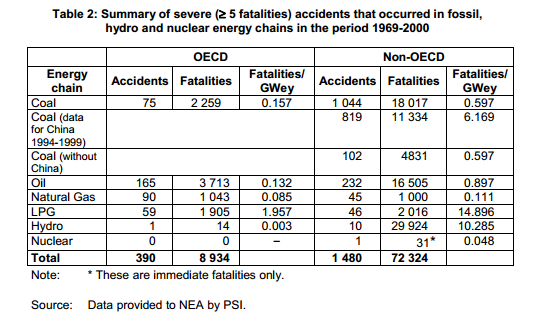

如跟其他產電方式比較,核電的死亡率遠比其他低(OECD-NEA “Comparing Risks" 2010 p35):

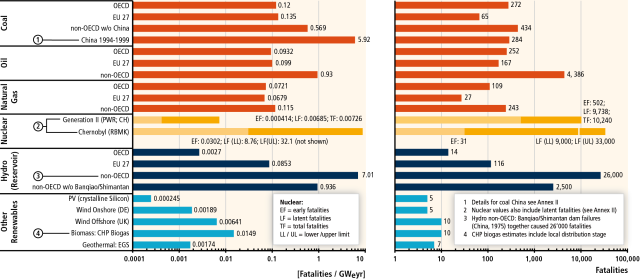

IPCC於2011年公佈的死亡率數據(IPCC SERN Ch9 Fig. 9.15)

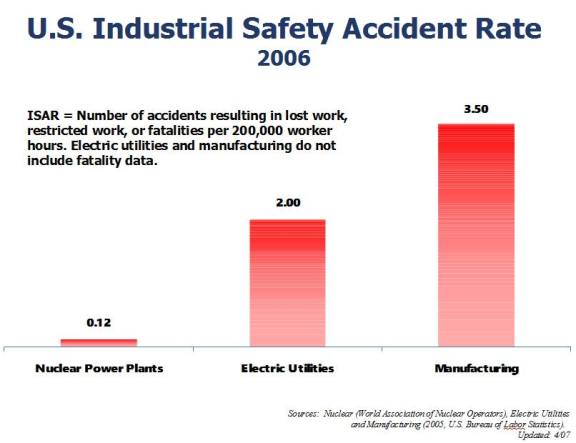

與製造業相比(NEI):

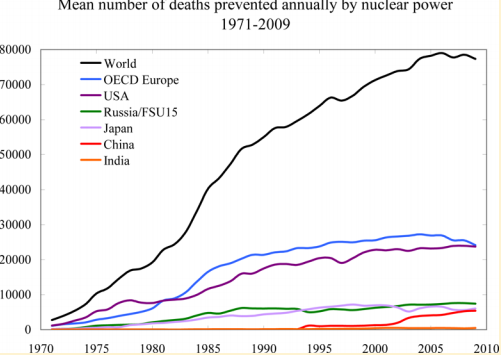

正因爲核事故和相關傷亡是如此的少,考慮到核能低排放量、低污染的因素,NASA報告認爲核電的使用單是在2009年就避免了接近八萬人的死亡,歷年總數是184萬(NASA):

正因爲核事故和相關傷亡是如此的少,考慮到核能低排放量、低污染的因素,NASA報告認爲核電的使用單是在2009年就避免了接近八萬人的死亡,歷年總數是184萬(NASA):

根據上述數據,核電的風險是非常低,比製造業和其他發電方式要安全,甚至有避免死亡的作用,除非有充分的證據證明事實與此結論相反,我們沒有理由懷疑核電的安全性。合理的結論是:核電能滿足逆轉氣候轉變,符合成本效益,而且足夠的安全,它應是能源政策的重要組成。問題是,爲何這麽多人對核電充滿戒心,希望除之而後快?我想,主要原因是大多數人不明白核電的安全性,因爲切爾諾貝爾和福島等印象深刻的事故,而對核電產生恐懼,容易誤信流言。

這三次事故都是可以避免的,它們都有一個共同點,就是事故出現的主因並非核電技術本身不或其他天然災害,而是人爲因素。切爾諾貝爾是因爲工程師胡亂進行實驗而引起的。三哩島則是有技術故障引發,因爲人爲的錯誤操作導致反應堆過熱;當局於事後汲取教訓,改善儀器的設計、增加人員的訓練、增強整個流程的監管,在此再强調一點,這次事件並沒有引起傷亡或危害到附近居民的健康和構成環境損害。福島則是東電和NISA漠視海嘯預測模型、遲遲不更新安全設施、監管者缺乏足夠獨立性所引致。

這些人爲的安全問題並非不重要,福島之後原能會和世界各國都在想辦法提高安全度。重點是,這些問題是明顯可以剋服的,如果是認爲監管困難,必然會有風險,就需要放棄核能,那就是因噎廢食。上面説過,核電和任何行爲一樣,都會有風險,這個概率不可能是零,就算是到街上走一轉也有一個被車撞死的可能,「絕對安全」是一個不可能的任務。如果是認爲政府必然不能有效控制問題,按照上述的數據,我們是否應該首先關閉火電廠,或者是火車與郵輪服務?

要說核安全的話,真正的重點應該是系統地讓公衆參與監管過程,保證政府、營運者和監管者的訊息公開透明,在公衆有疑問時,它們有回應的責任。這樣就能將風險發生的可能性減到最低的同時又能讓核電發揮它應有的作用。因爲微少的風險概率而徹底放棄這麽有效的技術,社會發展會因爲這種反智的思想而倒退。

(如果要說核廢料,燃煤發電所產生的煤灰的輻射量比妥善存儲的核廢料所釋放的輻射量要高100倍,雖然兩者的輻射劑量都比一般人接觸到的背景輻射要低。)

知識型政治

衹要細心的考慮實際問題和理解,要作出合理的政策決定其實並不難。問題是,大多人因爲恐懼而誤信流言,但又不去找資料辨別流言的真確度。另一個問題是,傳統媒體大多缺乏對複雜問題作深入和高水平分析的能力和意願,它們衹能表面的報導這個團體和那個團體的立場,做了什麽事,透過傳統媒體獲得資訊的人難以根據報導分別對錯。如果民主是要讓國家作出正確和有效的決策,缺乏知識的社會很明顯是不足以承擔這個任務。

爲了政治原因而讓不懂科學和政策的人主導政策決定是一件非常愚蠢的事。國家政策的作用是要解決問題,而現在的問題是影響世界安全的氣候轉變。讓知識不足的人左右能源政策就是將個人的政治前途、情感和恐懼置於全人類的福祉之前,在愚蠢之上更增多一重自私。德國因爲要順從選民的意向而選擇了廢核和低效的再生能源政策,導致溫室氣體排放量不斷提升,現在已經成爲歐洲的最大排放者。假如每個國家的領袖和人民都像德國一樣,優先想到自己的利益,或要求政府滿足自己的無知,世界的減排目標就會變得沒有意義,氣候轉變就會繼續惡化下去。

2100年的地球是否依然適合我們的後代居住?我們不能確定,但根據已知的科學,如果氣候轉變繼續惡化,我們的後代將會面臨極大的環境和社會危機。難道我們有責任建造「無核家園」卻沒有責任防止氣候危機?兩者的危險性是完全不可比,核能的風險少而且可控,但氣候轉變的影響有多深遠卻是不能預測。要承擔這個責任,我們需要理性的管理風險,社會需要明白什麽是合理而有效的政策,而不是讓無知與恐懼主導輿論。對疫苗的無知和恐懼已經在世界各國造成極其嚴重的損害,我們是否還要在核能的問題上重蹈覆徹?

所以,我們在追求民主的同時,也要讓知識主導政治決策,要徹法改善教育、普及科學和提高人文理性思維,藉此消滅不理性的恐懼。我們今天不會舉行活人祭,不會認爲彗星是什麽災兆,是因爲我們對宇宙和物理有基本的認識,知道星相災兆是一件非常無謂的事。我相信到現在依然有一些人認爲如果不舉行活人祭,太陽就會消失,但這些人和思想對政策不會有任何影響,因爲他們會被視爲瘋子而消失在公共討論之中。反核人士提出無理論述,甚至製造謠言,要求社會跟隨他們的恐懼去制定政策,而又不被視爲瘋子,這證明了這個社會對科學、知識和理性還是認識得不夠深。

讓知識戰勝恐懼,讓理性決定行動,這樣社會才能有效的運作。現在是知識型經濟在主導世界,但我們離知識型政治還有一段漫長的道路要走。要說核能問題是政治問題並非毫無道理,但真正的政治問題是,我們要怎樣啓發人民使用批判式思考,讓他們理性地參與民主政治?如果不能解決這問題,不論科學如何發展,我們的社會還是會在原地打轉。